Description des Ateliers CCR

Présentation du projet ANR PICS

Jean-Philippe NAULIN, Chargé d'Etudes Statistiques et Modélisation, CCR

La prévision immédiate des crues soudaines et de leurs impacts s’avère déterminante pour faire face au caractère dévastateur de ces crues. Son développement pose toutefois de sérieuses difficultés du fait du nombre important et de la petite taille (de 1 à 500 km²) des bassins versants concernés, de leurs temps de réactions très courts, et de la connaissance limitée des enjeux exposés. Dans ce contexte, le projet PICS, financé par l’Agence Nationale de la Recherche, vise à construire et évaluer des chaînes intégrées de prévision immédiate des impacts des crues soudaines, en faisant interagir les différents acteurs scientifiques (météorologues-hydrologues-hydrauliciens-économistes-sociologues) et opérationnels (sécurité civile, assureurs, gestionnaires d’infrastructures, usagers) concernés. Les partenaires de ce projet sont l’Université Gustave Eiffel, le Cerema, l’INRAE, Geoscience Rennes, Météo France, le CNRS, le SHAPI, l’IGE et la CCR.

Le projet est divisé en quatre tâches. La première porte sur la prévision et la mesure des précipitations, ainsi que des débits résultants en rivière. La seconde tâche traite de la modélisation hydraulique du débordement, afin d’estimer les zones inondées et les hauteurs d’eau associées. Ces résultats sont utilisés dans la troisième tâche dont l’objectif est de modéliser l’impact de ces inondations sur les personnes et sur les biens. L’implication de la CCR s’inscrit dans cette tâche, avec pour objectif de développer un modèle de dommages adapté aux crues soudaines à partir de données d’aléa très fines. Enfin, la dernière tâche de ce projet est transversale puisqu’elle repose sur l’échange avec un groupe d’utilisateurs afin d’identifier leurs besoins et d’adapter la chaîne de modélisation développée. Ces utilisateurs sont très divers puisqu’on y retrouve par exemple des SDIS, des SPC, des syndicats de bassins, des municipalités, Willis Re, EDF ou encore la SNCF. Les communications du projet et un grand nombre de renseignements peuvent être trouvés sur le site de l'IFSTTAR.

Présentation du projet ANR TIREX

Jérémy DESARTHE, Chargé de mission prévention des risques naturels, CCR

Frédéric LEONE, Professeur, directeur du LAGAM et de l'ANR TIREX

À la suite de la saison cyclonique de 2017 marquée dans les Antilles par des ouragans intenses comme Harvey et Irma, l’agence nationale de la recherche (ANR) a mis en place le programme OURAGAN pour lequel le projet Tirex a été sélectionné. Cet atelier vous propose de découvrir ce projet consacré au transfert des apprentissages de retour d’expérience scientifique. Coordonné par Frédéric Léone (GRED), ce projet regroupe des chercheurs d’horizons différents afin de réaliser un retour d’expérience continu et multidimensionnel (modélisation de l’aléa, trajectoires de vulnérabilité, gestion de crise…). L’objectif est de participer par la mise en place d’une méthode de RETEX à l’amélioration de l’alerte cyclonique, d’identifier les facteurs de vulnérabilité hérités, de renforcer les capacités d’adaptation et de réponse des territoires et des sociétés dans un contexte de changement climatique. Ces acquis scientifiques sont capitalisés, valorisés et transférés vers des partenaires locaux, voire nationaux afin de leur permettre d’anticiper l’adaptation aux effets de futurs épisodes climatiques extrêmes.

Partenaires du projet Tirex : LARGE, LC2S, METEO-France Antilles, LIENSs, LGP, CCR Atelier animé par : Frédéric Léone (GRED), Jérémy Desarthe (CCR).

Nouvelle cartographie CCR d'impact des inondations

Nathalie ORLHAC, Géomaticienne / Chef de Projet, CCR

Thomas ONFROY, Chargé d'Etudes en Géomatique, CCR

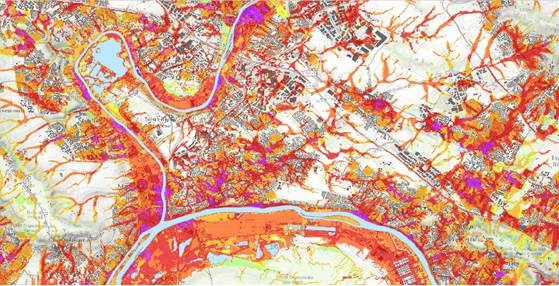

CCR met à disposition de ses clients et partenaires via son Espace Pro une nouvelle couche de synthèse de l’impact des inondations en France métropolitaine. Résultat d’une analyse multicritère géomatique, cette couche représente sur une maille de 25X25 mètres, l’impact des phénomènes d’inondation de façon homogène sur le territoire métropolitain.

Elle est obtenue à partir du croisement d’indicateurs pertinents de mesure du risque :

- Un indicateur de sinistralité historique s’appuyant sur les sinistres survenus recensés dans les bases de données CCR. Les sinistres localisés à l’adresse de 1995 à 2019 ont été étudiés en fonction de leurs coûts et fréquences.

- Un indicateur de sinistralité potentielle calculé par le croisement :

- d’un indicateur de fréquence de l’aléa inondations basé sur la modélisation d’un catalogue de milliers d’événements fictifs d’inondation permettant d’estimer leur période de retour en chaque point du territoire : débordement, ruissellement et submersion marine,

- et d’un indicateur d’enjeux des territoires face aux inondations établi à partir des données d’occupation du sol de « OSO Théia » à 10 m de résolution.

Cette nouvelle couche est disponible depuis janvier 2021 sur la carte interactive de votre Espace Pro CCR.

Une version moins précise à destination du tout public est également disponible sur le portail CCR des Catastrophes Naturelles : catastrophes-naturelles.ccr.fr

Cet atelier vous permettra de découvrir la méthodologie utilisée pour la création de cette carte de synthèse de l’impact des inondations en France métropolitaine.

Modélisation de l'impact des risques climatiques sur la ferme France à horizon 2050

Dorothée KAPSAMBELIS, Doctorante, CCR et Agro Campus Ouest

Les événements climatiques extrêmes impactent fortement les productions végétales en France. Ces événements affectent la quantité produite (rendements) et la qualité des récoltes. La sécheresse de 2003 a engendré des baisses de rendements de l’ordre de 25% à l’échelle nationale pour les grandes cultures (céréales, oléagineux), et de plus de 50% dans certains départements pour les prairies. L’excès d’eau de 2016 a quant à lui affecté particulièrement les productions de céréales avec jusqu’à 30% de pertes de récoltes à l’échelle nationale. Ces événements fragilisent fortement la résilience économique des exploitations agricoles, dans un contexte déjà difficile (aléas économiques, contexte international, contraintes environnementales, exigence des consommateurs, etc.). De plus, les experts du climat alarment sur l’augmentation de la fréquence de ces événements extrêmes due au dérèglement climatique. Ce constat pose la question de la résilience des exploitations agricoles dans le futur.

Afin d’étudier l’impact du changement climatique sur l’agriculture, CCR modélise les événements extrêmes de sécheresse et d’excès d’eau sur les productions végétales à horizon 2050 en utilisant le modèle ARPEGE-Climat de Météo-France. Ces travaux de recherches sont menés dans le cadre d’une thèse sous la direction de D. Moncoulon (Directeur du département R&D Cat et Agriculture à CCR) et J. Cordier (Professeur en Economie à AgroCampus Ouest).

L’objectif de cet atelier est de présenter ces travaux de thèse et notamment une méthode d’évaluation des pertes économiques actuelles et futures engendrées par les sécheresses et excès d’eau extrêmes sur quelques productions végétales. La fréquence et l’intensité de ces événements en 2050 seront également analysés. L’atelier débutera par une introduction sur le rôle de CCR dans le domaine de l’agriculture suivie d’une présentation de 15 minutes et terminera par une session de 5 minutes de questions.

Propagation des incertitudes et calibration des simulations numériques pour l'évaluation des coûts liés aux submersions marines

Elodie PERRIN, Doctorante, Ecole des Mines, BRGM et CCR

Cette thèse est motivée par l’évaluation des risques de submersions marines. On considère les modèles hydrodynamiques numériques développés par le BRGM et la CCR. La sortie de ces simulateurs est une carte d’inondation. L’objectif est de réaliser une analyse de sensibilité (AS) afin de mesurer et de hiérarchiser l’influence des paramètres d’entrés sur la sortie.

Afin de réduire le temps de calcul des modèles et la dimension de la sortie spatiale, on propose d’utiliser l’ACP fonctionnelle (ACPF). La sortie est décomposée dans une base de fonctions, adaptée pour traiter les variations locales, telle que les ondelettes ou les B splines. Une ACP avec une métrique ad-hoc est appliquée aux coefficients les plus importants, selon un critère d’énergie après orthonormalisation de la base, ou directement sur la base originale avec une approche de régression pénalisée. Des méta-modèles (comme le krigeage) sont construits sur les premières composantes principales, sur lesquels peut être réalisée l’AS. Comme résultat complémentaire, une formule analytique est obtenue pour les indices de sensibilité basés sur la variance, généralisant celle connue pour des bases orthonormées.

L’ensemble des travaux a été appliqué à un cas analytique et deux cas de submersion marine, sur lesquels des gains en précision et en temps de calculs ont été obtenus. Un package R a été développé permettant la diffusion des travaux réalisés.